7. 各軌道、スピンの部分状態密度¶

ここではバンドの各状態に対する各軌道の寄与をプロットしてみます。

7.1. スピン偏極がない場合(例 MoS2)¶

最初にスピン偏極のない例として、MoS2単層を考えます。 まず、以下のファイルで scf 計算による charge density の作成し、それをもとにした細かいkメッシュでの nscf 計算を行います。 pseudopotentialはespressoの公式サイトで配布されているものを用いていますので、同名のファイルをダウンロードして計算を行うディレクトリにおいてください。

% pw.x < MoS2.scf.in > MoS2.scf.out

% pw.x < MoS2.nscf.in > MoS2.nscf.out

次に、以下のようなインプットファイル MoS2.projwfc.in を用意します。 なお、設定可能なパラメータの詳細は INPUT_PROJWFC.html を参照して下さい。

&projwfc

prefix = 'MoS2'

outdir = './work'

degauss = 0.01

/

このインプットを用いて projwfc.x という実行ファイルを実行します。

% projwfc.x < MoS2.projwfc.in > MoS2.projwfc.out

すると、以下のようなファイルが生成されます。

MoS2.pdos_atm#1(Mo)_wfc#1(s)

MoS2.pdos_atm#1(Mo)_wfc#2(s)

MoS2.pdos_atm#1(Mo)_wfc#3(p)

MoS2.pdos_atm#1(Mo)_wfc#4(p)

MoS2.pdos_atm#1(Mo)_wfc#5(d)

MoS2.pdos_atm#2(S)_wfc#1(s)

MoS2.pdos_atm#2(S)_wfc#2(p)

MoS2.pdos_atm#3(S)_wfc#1(s)

MoS2.pdos_atm#3(S)_wfc#2(p)

これは、各原子の各軌道に射影した部分状態密度を出力したファイルです。 ファイル名のatm#n(X)_wfc#l(L) の部分はn番目の元素Xのl番目の軌道L=s,p,d,fへの射影を意味しています。 Moのs,p軌道がそれぞれ2つずつありますが、これはそれぞれ4s,5s,4p,5p軌道を表しています。 各元素でどれだけの軌道を考慮するかは、pseudopotentialで決まります。 実際、Moのpseudopotentialファイルをみると、最初の方に

Valence configuration:

nl pn l occ Rcut Rcut US E pseu

4S 1 0 2.00 1.300 1.700 -4.729367

5S 2 0 1.00 1.000 1.700 -0.300333

4P 2 1 6.00 1.400 1.700 -2.828595

5P 3 1 0.00 1.200 1.700 -0.076687

4D 3 2 5.00 1.400 1.900 -0.275817

とあり、4s,5s,4p,5p,4d をvalenceとして考慮していることが分かります。

各ファイルの中は、

E(eV) LDOS(E) PDOS_1(E) ... PDOS_2l+1(E)

の順に値が列挙されています。 LDOS(E)は軌道l=s,p,d,fの部分状態密度、PDOS_1(E) ... PDOS_2l+1(E)が軌道lの2l+1個の成分(p軌道ならpz,px,py)それぞれに対する部分状態密度です。 詳細は、 INPUT_PROJWFC.html の最後の部分を参考にしてください。

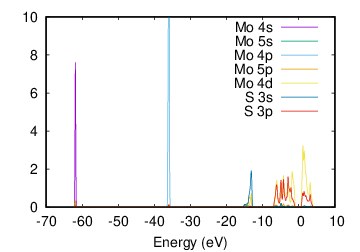

これらのファイルを例えば MoS2_pdos.plt のようにプロットすることで以下のような図をつくることができ、E=0の近傍にある valence top と conduction bottom の状態が主に Mo の4d と S の3p からできていることが分かります。

7.2. スピン偏極がある場合(例 Fe)¶

次にスピン偏極がある例としてFeを考えます。 スピン偏極がある場合には、scf 計算のインプットでスピン偏極計算 であることの指定(nspin=2)と最初の磁気モーメントを設定します。

nspin = 2

starting_magnetization(1) = 1.0

starting_magnetization の (1) は ATOMIC_SPECIES で指定した1番目の 元素の磁気モーメントを表しています。

簡単のため scf 計算での計算の結果をそのままプロットします。

% pw.x < Fe.scf.in > Fe.scf.out

% projwfc.x < Fe.projwfc.in > Fe.projwfc.out

スピン偏極のある系の場合、projwfc.x の結果はスピン成分ごとに出力されます。 例えば、Fe.pdos_atm#1(Fe)_wfc#4(p)は以下のようになります。

# E (eV) ldosup(E) ldosdw(E) pdosup(E) pdosdw(E) pdosup(E) pdosdw(E) pdosup(E) pdosdw(E)

-71.097 0.582E-05 0.000E+00 0.194E-05 0.000E+00 0.194E-05 0.000E+00 0.194E-05 0.000E+00

-71.087 0.928E-05 0.000E+00 0.309E-05 0.000E+00 0.309E-05 0.000E+00 0.309E-05 0.000E+00

-71.077 0.146E-04 0.000E+00 0.488E-05 0.000E+00 0.488E-05 0.000E+00 0.488E-05 0.000E+00

...

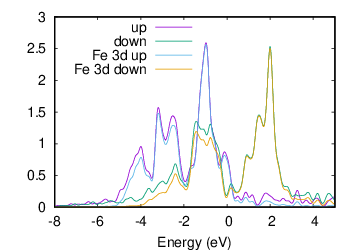

これと全状態密度を出力したファイル(Fe.pdos_tot, これもprojwfc.xで作成される)を用いると 例えば Fe_pdos.plt のようにプロットすることで以下のような図をつくることができます。

Fermi 準位(E=0)近傍はほとんどFeの3dのみで、↑スピンの状態はほぼ完全に占有されているのに対し、↓スピンは半分ぐらい空いていることが分かります。 (quantum ESPRESSO で magnetization と呼んでいるのは全てスピンの向きであることに注意してください)